12

Nov 2024

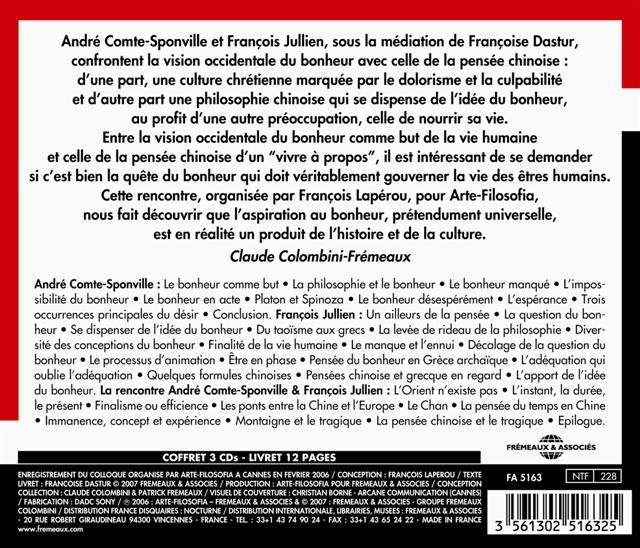

LE BONHEUR

Vision occidentale & chinoise avec André COMTE-SPONVILLE, François JULLIEN et Françoise DASTUR.

Enregistrement de la journée philosophique du 25 février 2006 à Cannes.

Coffret de 3CDS + Livret de Françoise DASTUR

LE BONHEUR – VISION OCCIDENTALE ET VISION CHINOISE

Le colloque, organisé par Arte-filosofia, qui a réuni à Cannes le 25 février 2006 trois philosophes, André COMTE-SPONVILLE, Françoise DASTUR et François JULLIEN, portait sur le bonheur, question dont on peut penser qu’elle est celle que se pose fondamentalement tout homme. Il s’agissait pourtant, par la confrontation de la vision occidentale du bonheur comme but de la vie humaine avec la pensée chinoise d’un « vivre à propos », de se demander si c’est bien la quête du bonheur qui doit véritablement gouverner la vie des êtres humains. C’est à André COMTE-SPONVILLE qu’est revenue la tâche de montrer l’importance de la notion de bonheur dans la pensée occidentale. André COMTE-SPONVILLE, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm et ancien Maître de Conférences de philosophie à la Sorbonne, tient une place importante dans la vie intellectuelle et philosophique française. Il a publié au cours des vingt dernières années un grand nombre d’ouvrages dont certains, tels le Traité du désespoir et de la béatitude (2 tomes, PUF, 1984 et 1988) et le Petit traité des grandes vertus (PUF, 1995) ont connu une très grande audience. Mais c’est surtout dans un petit opuscule intitulé Le bonheur, désespérément (Pleins Feux, 2000) qu’il a abordé la question qui nous occupe ici. François JULLIEN était pour sa part chargé de nous introduire à une autre tradition de pensée, celle de la Chine, où la question du bonheur n’est précisément pas devenu un motif de pensée déterminant. François JULLIEN, dont les travaux sur la pensée chinoise font aujourd’hui autorité, est lui aussi un ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm, mais il a choisi très tôt de se tourner vers l’Extrême-Orient, où il a passé plusieurs années d’études, à Pékin, Shanghai, Hong-Kong et Tokyo. Actuellement professeur à l’Université de Paris VII et directeur de l’Institut de la pensée contemporaine, il a publié une vingtaine d’ouvrages, dont les plus connus sont L’éloge de la fadeur (Le Livre de Poche, 1993), Le détour et l’accès: Stratégies du sens en Chine et en Grèce (Grasset, 1995) et le Traité de l’efficacité (Grasset, 1997). C’est dans deux de ses derniers livres qu’il met plus précisément l’accent sur ce qui fait la spécificité de la Chine à l’égard de l’Occident : Un sage est sans idée ou l’autre de la philosophie (Seuil, 1998), et, en étroit rapport avec le thème d’aujourd’hui, Nourrir sa vie, à l’écart du bonheur (Seuil 2005). Quant à Françoise DASTUR, son rôle a simplement consisté à se faire la médiatrice de ce dialogue croisé entre Occident et Orient. Françoise DASTUR, professeur émérite de philosophie de l’Université de Nice, et spécialiste de philosophie allemande, a consacré l’ensemble de ses recherches à la phénoménologie (Heidegger et la question du temps, PUF, 1990, Chair et langage, Essais sur Merleau-Ponty, Encre Marine, 2001), mais elle s’est également intéressée à la question de la tragédie (Hölderlin, Le retournement natal, Encre Marine, 1997) et à celle de la finitude et de la mort (Comment affronter la mort ?, Bayard, 2005). L’idée maîtresse développée par André COMTE-SPONVILLE, c’est que cette quête du bonheur, qui a si profondément marquée toute la tradition occidentale, ne peut déboucher que sur un échec, ce qui implique qu’on ne peut véritablement faire l’expérience du bonheur que lorsque celui-ci cesse d’être recherché et posé comme le but à atteindre pour toute existence humaine. Le bonheur a en effet été déterminé par les philosophes grecs, et en particulier par Aristote, comme le « souverain bien », c’est-à-dire à la fois comme le bien le plus grand et comme le but ultime auquel tend le désir de l’homme. Le bonheur se voit ainsi défini comme la possession de ce que l’on désire. Mais tout dépend alors de la manière dont on conçoit le désir. Si on voit en lui un manque, comme c’est le cas dans toute la tradition idéaliste, de Platon à Schopenhauer, et même encore chez Sartre, le bonheur apparaît dès lors comme inaccessible, car la possession de ce que l’on désire est par définition impossible, puisque la satisfaction est la mort du désir et débouche inéluctablement, comme Schopenhauer l’a bien vu, sur l’ennui. Mais il est une autre manière de vivre le désir : non comme manque, aspiration à un bien ou une satisfaction future, mais comme pouvoir de jouir du présent, de ce qui ne nous fait pas défaut et peut nous effectivement nous combler. C’est ce qu’a bien compris Spinoza, pour lequel la béatitude n’est nullement un but, une fin vers laquelle on tend, mais un état dans lequel le sage se trouve déjà. C’est à partir de là que s’éclaire le titre du petit opuscule intitulé « Le bonheur désespérément ». Cela ne veut nullement dire qu’il faut désespérément chercher le bonheur, mais au contraire qu’il s’agit de cesser de l’espérer, car pour vivre le bonheur, en faire l’expérience, il faut cesser de le rechercher. L’espérance engendre en effet nécessairement, comme Spinoza l’a bien montré, la crainte et donc la souffrance, si bien que la béatitude ne peut être conçue que comme le degré zéro de l’espoir. On espère en effet que ce que l’on n’a pas déjà et l’on n’a recours à l’espoir que lorsqu’on ne sait pas si ce que l’on souhaite adviendra ou n’adviendra pas, précisément car cela ne dépend pas de nous. Il n’y a donc d’espérance, c’est-à-dire de désir d’une chose future que là où l’on désire sans jouir, sans savoir et sans pouvoir. Comme André COMTE-SPONVILLE le déclare dans l’article « Bonheur » de son Dictionnaire philosophique (PUF, 2000) : « L’erreur est même de le chercher tout court. C’est l’espérer pour demain, où nous ne sommes pas, et s’interdire de le vivre aujourd’hui. Occupe-toi plutôt de ce qui compte vraiment : le travail, l’action, le plaisir, l’amour – le monde. Le bonheur viendra par surcroît, s’il vient, et te manquera moins, s’il ne vient pas. On l’atteint d’autant plus facilement qu’on a cessé d’y tenir. “Le bonheur est une récompense, disait Alain, qui vient à ceux qui ne l’ont pas cherché”. » Ce qui retentit donc de manière très forte dans tout ce discours, c’est, comme le souligne Françoise DASTUR, un appel à vivre au présent et à habiter le réel, à laisser être toutes choses telles qu’elles sont. Mais cela n’implique-t-il pas une rupture radicale avec la culture chrétienne qui est la nôtre, si marquée par le dolorisme et la culpabilité ? Et d’autre part, n’y a-t-il pas dans cette quête du bonheur un certain égoïsme qui suppose l’oubli du malheur des autres et la mise à distance de l’histoire et de son cortège de maux ? Aspirer au bonheur comme à la fin suprême de toute existence, n’est-ce pas finalement aspirer au repos, c’est-à-dire à la mort, et n’est-il pas au contraire plus souhaitable de ne pas fuir le déchirement qui est au cœur de toute existence humaine et de s’efforcer de le vivre sans se bercer d’illusions ? André COMTE-SPONVILLE se reconnaît volontiers dans cet appel à vivre au présent, mais à condition de ne pas en faire à nouveau un idéal ou un but. Vivre au présent ne peut dès lors avoir qu’un sens : cesser de s’occuper du bonheur, car ce n’est pas le bonheur qu’il s’agit d’aimer, mais la vie, comme l’a proclamé Montaigne. Il ne s’agit donc pas non plus d’aspirer à la sagesse, mais de se contenter de vivre, comme l’ont compris les plus grands sages, qui sont précisément ceux qui ne croient pas à la sagesse. C’est en apprenant à se déprendre de soi-même et à accepter l’impermanence que l’on parviendra à faire l’expérience de ce que le présent recèle paradoxalement d’éternel. Pour François JULLIEN, se tourner vers la Chine ne signifie pas une fuite hors de la tradition occidentale, mais au contraire la recherche d’un point d’écart ou de recul, permettant de prendre conscience des partis pris implicites qui la gouvernent. Or la Chine représente le cas d’extériorité le plus grand par rapport à nous, non seulement par la langue, mais parce qu’elle est en outre restée jusqu’au XIXe siècle sans rapport d’histoire avec nous et qu’elle recèle une pensée aussi élaborée et textualisée que la nôtre. Or ce que met profondément en question la tradition chinoise, c’est l’idée, d’origine grecque, que le bonheur puisse constituer une idée régulatrice pour penser la vie humaine. A l’inverse de la tradition occidentale, dans laquelle l’idée du bonheur a constitué un philosophème fondamental, profondément liée à la pensée de la finalité, on trouve en Chine l’idée, déconcertante pour nous, qu’on peut se dispenser de l’idée du bonheur au profit d’une autre préoccupation, celle de « nourrir sa vie » ‑‑ sa vie et non son corps ou son esprit, car cette rupture de plan entre le vital et l’idéel qui caractérise l’Occident n’y a pas pris forme, pas plus que l’idée de finalité, le Dao se définissant certes comme la voie à suivre, mais non pas comme une voie qui menant quelque part, mais simplement la voie par où ça passe, celle de la « viabilité ». Par rapport à la Grèce, qui a fait le choix du limité et a vu dans la vie une traversée menant d’un point de départ à un point d’arrivée, la pensée chinoise est demeurée pensée de l’indéterminé, du sans fond et du sans but. D’un bout à l’autre de l’Occident, d’Aristote à Freud, nonobstant tout ce qui les sépare ‑ le bonheur étant dans la contemplation pour le premier, dans la jouissance pour le second ‑, c’est la même idée qui prévaut, celle qui voit dans le bonheur la finalité même de l’existence. Or comme nous l’avons vu, le bonheur est soit inatteignable et tragique, soit insupportable et générant l’ennui. C’est cette scène tragique qui constitue la clé de voûte de l’Occident. Ce que permet le contact avec la pensée chinoise, c’est la déconstruction de deux idées qui sont au fondement de notre tradition, celle de la finalité et celle de l’âme en tant qu’elle a un statut séparé. Car ne pensant pas l’âme, mais seulement le processus d’animation, la pensée chinoise ne pense pas non plus le corps, mais uniquement son activité. C’est donc une pensée de la transformation, la seule question qui se pose pour l’être humain étant la nécessité de demeurer en phase, de transformer la situation de manière à en tirer parti. Ce qui caractérise la Grèce, c’est l’intériorisation de la notion de félicité qui, dès les Présocratiques, devient l’affaire de l’âme, alors qu’elle conserve en Chine son simple statut de prospérité matérielle. On n’y trouve donc pas de pensée de la destination ou du sens, mais l’idée que l’existence ne tend qu’à sa propre reconduction et à son renouvellement indéfini. Le seul impératif est de se maintenir évolutif, et pour cela de ne pas faire obstacle au passage de la vitalité. C’est ce qui explique que le sage soit « sans idée », qu’il ne prenne jamais position de manière définitive et que sa sagesse ne s’immobilise dans aucun dire. L’idée du bonheur ne se pose donc pas pour la pensée chinoise, car tout le contexte théorique qui la porte en Occident y est absent, de sorte que ce que l’on trouve en Chine, c’est moins la solution de nos questions que la dissolution de celles-ci. Mais, en revanche, l’idée du bonheur a constitué pour l’Occident une ressource, car ayant permis de penser le progrès et l’utopie, elle a eu, par l’intermédiaire des philosophes et des intellectuels des effets politiques ignorés en Chine, où le lettré est constamment demeuré dans l’ombre du prince. Ce qui ressort donc de cette plongée dans cet ailleurs qu’est pour nous la Chine, c’est, comme le remarque Françoise DASTUR, la prise de conscience de ce qui caractérise l’esprit européen,à savoir le prométhéisme, la nécessité du dépassement de soi. On s’aperçoit ainsi que l’aspiration au bonheur, que l’on croyait universelle, est en réalité un produit de l’histoire et de la culture. On peut cependant se demander ce que devient, dans cette pensée de l’indéterminé, l’idée de la Moira, de la part limitée de vie impartie à chacun, qui a gouverné la pensée grecque et qui est profondément liée à la définition grecque de l’homme comme mortel. François JULLIEN insiste dans sa réponse sur ce qui caractérise la pensée européenne, à savoir le sens du sublime, de l’élévation et du dépassement qui va de pair avec celui du tragique et de l’épique. Il s’agit cependant moins pour le Chinois de vivre dans le présent que, comme le dit Montaigne, de « vivre à propos », c’est-à-dire selon le moment. C’est pourquoi le progrès du sage tend à la facilité, à l’aisance dans l’immanence et non à l’héroïsme du dépassement de soi. Au cours du dialogue croisé qui suit, l’écart entre les deux perspectives continue de se creuser. André COMTE-SPONVILLE met l’accent sur les penseurs occidentaux qui ont refusé l’idée de finalité, tels Spinoza et Montaigne, ce dernier apparaissant le plus proche, son peu d’intérêt de l’idée d’immortalité et d’éternité, de la pensée chinoise. François JULLIEN souligne l’absolutisation de l’idée du bonheur en Occident et se réclame lui aussi de Montaigne pour expliquer que la mort, qui ne constitue pas un problème en Chine, ne doit pas être considéré comme un événement, mais comme un processus continu coextensif à la vie. La langue chinoise, qui ne connaît ni déclinaison ni conjugaison, ne permet que de penser la durée et non ce que les Occidentaux appellent temps, qui unit en lui les trois dimensions du passé, du présent et du futur. C’est, explique-t-il, parce que le christianisme se donne comme une dramatisation de l’événement de la mort du Christ, qu’il a eu tant de mal à entrer en Chine. Il reconnaît qu’entre la tradition occidentale et la pensée chinoise, on peut établir un certain nombre de ponts, à travers les Stoïciens, Montaigne et Spinoza, et aujourd’hui la phénoménologie. A la question d’André COMTE-SPONVILLE concernant la possibilité de faire se rencontrer, dans la pensée d’un perpétuel aujourd’hui du monde, les penseurs chinois et les Présocratiques, François JULLIEN répond que la Chine ne pense que l’harmonie en cours, non pas le devenir, qui est l’ombre de l’être, et qu’elle ne réserve nulle place pour ce qui, chez les Présocratiques, demeure éternel, à savoir le logos et la vérité. André COMTE-SPONVILLE et François JULLIEN tombent d’accord pour reconnaître qu’il y a des lieux privilégiés d’ouverture de la pensée européenne à ce qui constitue son « ailleurs », tel Montaigne, et prononcent tous deux une ferme condamnation de l’utilisation qui est faite en Occident de la pensée orientale qui se voit mise au service du développement personnel et intégrée ainsi à l’idéologie égotiste de l’Occident.

Françoise DASTUR

Production: Arte-Filosofia

Distribution: Label FREMEAUX et associés